您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

33916

33916

57

2025-07-04 05:41:47

57

2025-07-04 05:41:47

63480

63480

52

2025-07-04 05:41:47

52

2025-07-04 05:41:47

65389

65389

88

2025-07-04 05:41:47

88

2025-07-04 05:41:47

78666

78666

53

2025-07-04 05:41:47

53

2025-07-04 05:41:47

42366

42366

13

2025-07-04 05:41:47

13

2025-07-04 05:41:47

72576

72576

44

2025-07-04 05:41:47

44

2025-07-04 05:41:47

73889

73889

83

2025-07-04 05:41:47

83

2025-07-04 05:41:47

49787

49787

43

2025-07-04 05:41:47

43

2025-07-04 05:41:47

53446

53446

44

2025-07-04 05:41:47

44

2025-07-04 05:41:47

20940

20940

72

2025-07-04 05:41:47

72

2025-07-04 05:41:47

84070

84070

47

2025-07-04 05:41:47

47

2025-07-04 05:41:47

42188

42188

79

2025-07-04 05:41:47

79

2025-07-04 05:41:47

51451

51451

39

2025-07-04 05:41:47

39

2025-07-04 05:41:47

89459

89459

85

2025-07-04 05:41:47

85

2025-07-04 05:41:47

86605

86605

81

2025-07-04 05:41:47

81

2025-07-04 05:41:47

86703

86703

60

2025-07-04 05:41:47

60

2025-07-04 05:41:47

14658

14658

79

2025-07-04 05:41:47

79

2025-07-04 05:41:47

55617

55617

58

2025-07-04 05:41:47

58

2025-07-04 05:41:47

20418

20418

23

2025-07-04 05:41:47

23

2025-07-04 05:41:47

80469

80469

55

2025-07-04 05:41:47

55

2025-07-04 05:41:47

25758

25758

16

2025-07-04 05:41:47

16

2025-07-04 05:41:47

81492

81492

21

2025-07-04 05:41:47

21

2025-07-04 05:41:47

89758

89758

37

2025-07-04 05:41:47

37

2025-07-04 05:41:47

60535

60535

29

2025-07-04 05:41:47

29

2025-07-04 05:41:47

81716

81716

82

2025-07-04 05:41:47

82

2025-07-04 05:41:47

10888

10888

25

2025-07-04 05:41:47

25

2025-07-04 05:41:47

57800

57800

62

2025-07-04 05:41:47

62

2025-07-04 05:41:47

38608

38608

38

2025-07-04 05:41:47

38

2025-07-04 05:41:47

46467

46467

39

2025-07-04 05:41:47

39

2025-07-04 05:41:47

36076

36076

54

2025-07-04 05:41:47

54

2025-07-04 05:41:47

34252

34252

57

2025-07-04 05:41:47

57

2025-07-04 05:41:47

61492

61492

14

2025-07-04 05:41:47

14

2025-07-04 05:41:47

56688

56688

20

2025-07-04 05:41:47

20

2025-07-04 05:41:47

36711

36711

17

2025-07-04 05:41:47

17

2025-07-04 05:41:47

87770

87770

15

2025-07-04 05:41:47

15

2025-07-04 05:41:47

41655

41655

18

2025-07-04 05:41:47

18

2025-07-04 05:41:47

81638

81638

73

2025-07-04 05:41:47

73

2025-07-04 05:41:47

50905

50905

49

2025-07-04 05:41:47

49

2025-07-04 05:41:47

53704

53704

29

2025-07-04 05:41:47

29

2025-07-04 05:41:47

26876

26876

17

2025-07-04 05:41:47

17

2025-07-04 05:41:47

19118

19118

43

2025-07-04 05:41:47

43

2025-07-04 05:41:47

62725

62725

50

2025-07-04 05:41:47

50

2025-07-04 05:41:47

51811

51811

48

2025-07-04 05:41:47

48

2025-07-04 05:41:47

31144

31144

10

2025-07-04 05:41:47

10

2025-07-04 05:41:47

24239

24239

58

2025-07-04 05:41:47

58

2025-07-04 05:41:47

30721

30721

31

2025-07-04 05:41:47

31

2025-07-04 05:41:47

49508

49508

32

2025-07-04 05:41:47

32

2025-07-04 05:41:47

78092

78092

18

2025-07-04 05:41:47

18

2025-07-04 05:41:47

71706

71706

45

2025-07-04 05:41:47

45

2025-07-04 05:41:47

58003

58003

80

2025-07-04 05:41:47

80

2025-07-04 05:41:47

66051

66051

48

2025-07-04 05:41:47

48

2025-07-04 05:41:47

14268

14268

46

2025-07-04 05:41:47

46

2025-07-04 05:41:47

53883

53883

77

2025-07-04 05:41:47

77

2025-07-04 05:41:47

84734

84734

22

2025-07-04 05:41:47

22

2025-07-04 05:41:47

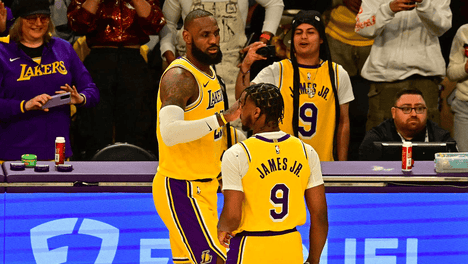

| 专业帅哥,,难道是跟我们学的zhuan ye shuai ge ,,nan dao shi gen wo men xue de | 37天天前 |

| 这经理是湖人的卧底 | |

| 老板不同意交易不可能成,现在只能甩锅经理了[分裂]lao ban bu tong yi jiao yi bu ke neng cheng ,xian zai zhi neng shuai guo jing li le [fen lie ] | 87天天前 |

| 人傻钱多 | |

| 交易东契奇,更多是为了肃清库班对球队的影响力,确立新老板和管理层的权威,知道鳌拜是怎么死的吗?只是这俩蠢货完全没有想到交易东契奇完全等于自毁长城!jiao yi dong qi qi ,geng duo shi wei le su qing ku ban dui qiu dui de ying xiang li ,que li xin lao ban he guan li ceng de quan wei ,zhi dao ao bai shi zen me si de ma ?zhi shi zhe liang chun huo wan quan mei you xiang dao jiao yi dong qi qi wan quan deng yu zi hui chang cheng ! | 89天天前 |

| 不是篮球专业人士,不等于不是出色的商人 | |

| 不交易也打不出好成绩bu jiao yi ye da bu chu hao cheng ji | 87天天前 |

| 不主动交易?很快就是球员申请交易,老板更被动,问题的症结在于之前将欧文这个拆队专业人士交易来,不信邪的结局 | |

| 土狍子tu pao zi | 41天天前 |

| 自己眼瞎吗? | |

| 这经理是湖人的卧底zhe jing li shi hu ren de wo di | 19天天前 |

| 老板不同意交易不可能成,现在只能甩锅经理了[分裂] | |

| 何止球迷,莱弗利,加福得,克莱一堆适配东77的都砸手里了。这个总经理就是马屁精he zhi qiu mi ,lai fu li ,jia fu de ,ke lai yi dui shi pei dong 77de dou za shou li le 。zhe ge zong jing li jiu shi ma pi jing | 42天天前 |

| 三岁小孩吗,还用别人告诉吗? | |

| 这老板真逗比蠢瞎货,不知道怎么有钱的?!自己球队最重要球员要交易了,不知道会有什么连锁反应!zhe lao ban zhen dou bi chun xia huo ,bu zhi dao zen me you qian de ?!zi ji qiu dui zui zhong yao qiu yuan yao jiao yi le ,bu zhi dao hui you shen me lian suo fan ying ! | 65天天前 |

| 马布里就是一个地道的渣男,跟土匪没二样!滚回美国! | |

| 猴子还没走出被虐的阴影啊,哈哈哈哈hou zi hai mei zou chu bei nue de yin ying a ,ha ha ha ha | 27天天前 |

| 求山西轻虐你们 | |

| 北汽虽然赢了 但招人烦 你看看 北汽从队员到教练 满脸杀气 下手也狠 视北汽为敌 有那么大仇吗?京城德比 同室操戈 有必要下狠手吗 北控我看有点吓晕了?根本没有发挥 有本事队山西啊!bei qi sui ran ying le dan zhao ren fan ni kan kan bei qi cong dui yuan dao jiao lian man lian sha qi xia shou ye hen shi bei qi wei di you na me da chou ma ?jing cheng de bi tong shi cao ge you bi yao xia hen shou ma bei kong wo kan you dian xia yun le ?gen ben mei you fa hui you ben shi dui shan xi a ! | 55天天前 |

| 有没有周琦都一样周琦啥也不是 | |