2025最准最精准免费资料:全面释义、解释与落实以及警惕虚假宣传的现象解释

随着信息技术的不断发展与互联网的普及,各种信息和知识得以快速传播,随之而来的是各种虚假宣传与不实信息的泛滥。尤其是在2025年,虚假宣传已经成为社会关注的焦点之一。在众多虚假宣传的形式中,所谓的“2025最准最精准免费资料”也频频出现在人们的视野中,成为了一个值得警惕的现象。本文将就“2025最准最精准免费资料”进行全面释义与解释,并深入探讨其与虚假宣传之间的关系,强调如何警惕这一现象,以确保信息的真实性与合规性。

一、"2025最准最精准免费资料"的释义与解释

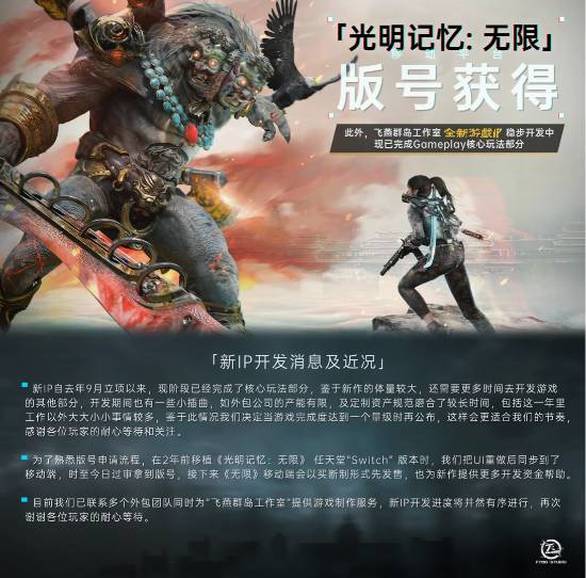

“2025最准最精准免费资料”这一说法,其实并无明确的定义和标准。它通常出现在各种互联网广告、社交媒体宣传及一些不法商业推广中,声称能够提供“最精准”的资料和信息,且这些资料能够对用户的某些决策、工作、生活等方面提供帮助。换句话说,“2025最准最精准免费资料”往往是一个模糊的概念,它没有明确的学术或行业背景,更多的是用来吸引眼球的营销手段。

具体而言,所谓“最精准”可能指的是信息来源的准确性,或者是数据分析的精准度,很多时候这些所谓的“精准”只是营销人员的噱头,实际内容常常不具备任何真实的价值或有效性。更严重的是,一些不法分子通过夸大信息的准确性、精确度和及时性,来诱骗用户获取他们的个人信息或进行无效的购买行为。

二、虚假宣传的形式及危害

虚假宣传是指通过夸大、误导、甚至伪造信息来吸引消费者注意,达到某种商业目的的行为。在互联网时代,虚假宣传的形式层出不穷,其中最为常见的形式包括:

-

不实广告:企业或个人通过广告宣传某种产品或服务,声称其“最新最精准”,而实际产品质量或效果远不及宣传的内容。

-

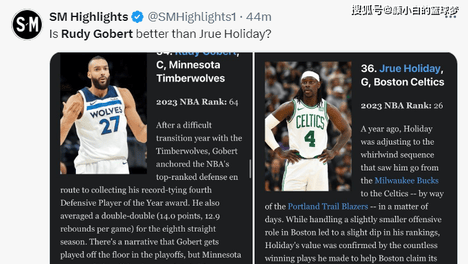

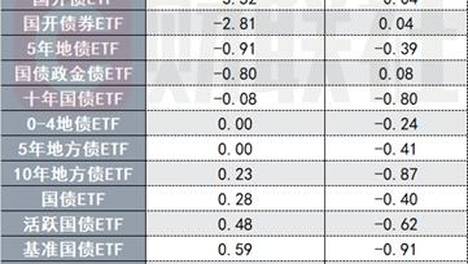

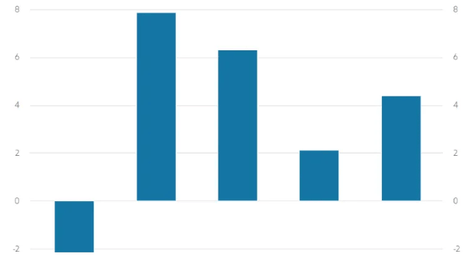

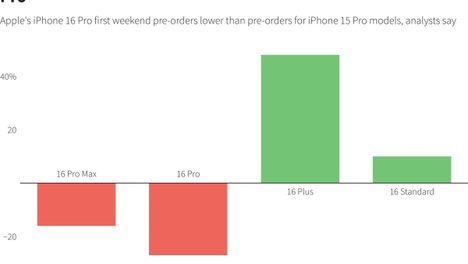

虚假数据和图表:一些广告中可能会展示虚构的、夸张的数据或图表,以此来证明某一产品或服务的优越性,实际上这些数据缺乏任何实质依据。

-

伪专家或伪认证:一些广告和推广常常以“专家”或“认证”的名义,制造虚假的权威性,来增加产品的可信度。

-

过度承诺:通过对产品效果的过度承诺,虚假宣传给消费者带来误导,使其产生错误的消费决策。

虚假宣传的危害是多方面的,它对消费者造成了极大的误导,尤其是对于缺乏足够判断力的群体,例如年轻人、老年人或信息获取能力较弱的人群。虚假宣传破坏了市场的正常秩序,影响了公平竞争,甚至可能导致不法商家的迅速崛起,严重影响整个行业的信誉和健康发展。虚假宣传对社会道德的侵蚀也是不可忽视的,它让人们对信息的真实性产生怀疑,降低了公众对媒体、广告以及各种信息源的信任度。

三、警惕“2025最准最精准免费资料”的虚假宣传

“2025最准最精准免费资料”这一名目,在宣传过程中往往通过对数据或内容的过度夸大,诱使人们误信其真实可信。这类信息的准确性常常无法得到验证,其内容往往是没有经过权威机构审核的,也缺乏实际的应用价值。对于消费者和普通用户而言,如何识别和避免落入这种虚假宣传的陷阱,是一个非常重要的问题。

用户应当具备基本的批判性思维能力。在面对“最精准”的宣传时,应该保持质疑的态度,尤其是当信息的来源不明、缺乏官方认证时,应该警惕其真实性。对于任何宣称能提供“免费资料”的推广活动,消费者应当深刻认识到,无论是免费的还是付费的资源,其背后总有某种商业目的。因此,在接受信息时,需要对信息的来源进行仔细核实,以避免被一些不良商家通过“免费”的噱头诱导消费或泄露个人隐私。

四、如何落实信息真实性的保障

落实信息真实性的保障是解决虚假宣传问题的关键。企业和个人应当提高自身的诚信意识,不夸大、不虚构、不误导,遵守广告法等相关法规,确保向公众传播的每一条信息都是真实、可验证的。媒体和互联网平台也应当承担起信息监管的责任,及时清理虚假广告和不实宣传,为消费者提供更加真实、可靠的信息来源。

政府应加大对虚假宣传的监管力度,加强对网络广告的审查与处罚,建立健全的信息公开和追责机制。相关行业协会和学术机构也应发挥其专业优势,对信息的准确性进行检测和认证,为公众提供权威的评估和指导。

五、结语

“2025最准最精准免费资料”只是虚假宣传中的一种典型形式,它通过夸大信息的真实性和精准度,试图引导消费者做出不理性的决策。面对这一现象,我们不仅要提升自身的识别能力,还要通过法律、平台监管、行业规范等手段,加强对虚假宣传的治理和打击。只有在全社会共同努力的基础上,才能够有效防止虚假宣传对消费者的误导,确保信息的真实性、合规性与公正性。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备

44070302000670

粤公网安备

44070302000670

86095

86095 25

25

68246

68246 28

28

22815

22815

14

14

22787

22787 55

55

59228

59228

40020

40020 19

19

88927

88927 46

46

89379

89379 12

12

31559

31559 55

55

57433

57433 38

38

62839

62839 49

49

66573

66573 48

48

62

62

13

13

50205

50205 41

41

53

53

64833

64833 49

49

37119

37119 12

12

89503

89503 19

19

82138

82138 42

42

58712

58712 70

70

14193

14193 24

24

89284

89284 67

67

48

48

38790

38790

44377

44377

68936

68936 46

46

49786

49786 24

24

66

66

74

74

79181

79181 79

79

13

13

88

88

57877

57877 38

38

53

53

32

32

28923

28923

64190

64190 81

81

26

26

39579

39579 26

26

12356

12356

35963

35963 15

15

14397

14397 21

21

62229

62229 54

54

41116

41116 48

48

12803

12803 82

82

70199

70199 69

69

20696

20696 18

18

38826

38826

53956

53956 11

11