49图图库app下载,澳门管家婆100正确,警惕虚假宣传,反馈解释落实_数据流版uj.55:天津戈登道27号的清华抗战秘闻

文/袁 帆

“天津英租界”( British concession in Tientsin,BCT),一个浓缩了中国近代史的概念;“戈登道27号”(No.27 Gordon road),一个富有时光感的旧时地址。当二者一起叠加在“1937”的历史天幕之上,却成为一段清华抗战秘闻的代名词。

一、清华天津同学会在哪里

从1911年清华学堂开始,清华建校已经超过114年,而成立于1913年的清华校友总会几乎与清华同龄。从1920年代初期开始,清华毕业生集中的华北、上海、广州等地开始建立同学会分支机构,清华天津同学会由此应运而生。

在1933年、1937年清华大学编发的《清华同学录》中,天津同学会的地址都是“天津英租界戈登路27号”。这是今天能看到的清华校方早期记载。

英租界地块及道路示意图(红圈处为戈登道)

在早期清华校友的“天津”记忆中,“戈登路”或“十三号路”屡有出现。天津英租界是1860年第二次鸦片战争的产物,租界内部共有74条编号道路,其中十三号路对应的名称是“戈登道”(亦称:戈登路),因此二者表示的是同一条道路。

(一)清华政治系教授浦薛凤的回忆

1937年8月以后,北大、清华、南开三校合组“长沙临时大学”,在北平的清华教授分头前往。1937年10月14日,浦薛凤(1900-1997)等人同路赴天津乘轮船南下。他在后来回忆录中记载,“黎明即起……至前门车站。车开后每站必停,幸坐头等,未盘问,未检查。黄昏时候,车抵天津车站(共行九小时)。……大缜在站外相迎。遂雇车至法界六国饭店。随即结伴到紫竹林夜膳。……晚饭后到英租界十三号路廿七号访企孙,尚卧床修养,病况尚未痊退”。

(二)清华外文教授吴宓的回忆

吴宓(1894-1978)在1937年10月26日,曾从北平专程赴津,探望因病滞留的叶企孙,并商讨去长沙任教的事宜。他在当天日记中记载:“下午2点至天津英界,戈登路(十三号路)27号,清华同学会,见叶企孙,病已大愈,惟需修养。宓即宿于企孙与缜同住之室中(楼上)。”

此行使得吴宓决定去长沙,返回北平后再于11月7日到津,他的日记中又记载,“下午1:30抵天津东站,熊大缜君在站迎候,一切毫无困难。即乘六国饭店(Hotel Modern)之汽车,至法(租)界该饭店居住。……宓偕缜至清华同学会晤企孙。旋独返六国饭店”。此后他在大沽口登上轮船,辗转青岛、济南、徐州等地赶去长沙。

(三)清华毕业生苏良赫的回忆

1937年6月,1933年入学的苏良赫(1914-2007)在清华地质学系毕业,他本是天津人,彼时因家庭搬去唐山而无处居住,于是“到天津后,到日本兵尚未进驻的英租界戈登路清华同学会落脚。同学会临街,对面是一个大体育场,可以赛足球或其它球类”。他所说的“大体育场”就是天津英租界里最早的运动场——落成于1895年的“英国球场”(RECREATION GROUND)。苏良赫的回忆为确定“戈登道27号”坐落位置提供了明确的参照地标。

戈登道27号位置示意图(1930年代天津地图)

二、叶企孙与清华临时办事处

1931年“九一八事变”后,日本图谋占领华北的阴谋昭然若揭。尽管清华已经对此有所准备,进行了一系列提前布局,但当1937年战争真正爆发后,还是显得措手不及。正在江西九江参加“庐山座谈会”的校长梅贻琦(1889-1962)无法回到北平,因此清华的千余名师生何去何从,一时间失去了方向。

叶企孙与熊大缜(1930年代)

1937年8月14日,叶企孙(1898-1977)与助教熊大缜(1913-1939)离开北平到达天津,他们此行原本是准备尽快南下的,不料,在津时,“吾得了副伤寒症,移往李大夫医院。10月初副伤寒已愈,但又得膀胱炎,原医院治不见效,于是移往清华同学会,吾请医生医治,医疗期间约为两个月”(叶企孙自述)。

叶企孙在清华同学会养病期间留影(1937年秋)

梅校长从8月底开始奉命投入长沙临时大学的组建工作。与此同时,关于清华园如何善后,如何将滞留平津的教师迁往长沙等一系列复杂问题,也被纳入统筹计划之内。而重中之重,是要选择一位有能力、有影响、有担当的人物“靠前”负责这项工作,替清华校方分忧解难。于是,在天津治病的叶企孙就成了最佳人选。据其本人自己回忆,“约在10月初,清华大学在天津清华同学会成立了一个临时办事处,负责协助南下教职工购买船票等事,由我主持其事,由熊(大缜)协助”。

就这样,叶企孙被历史推到一个特殊的位置,“戈登道27号”也将见证叶企孙与天津临时办事处书写的一系列传奇故事。

(一)协助清华教师南迁

平津沦陷后,津浦路北段铁路运输中断,清华教师欲往南方,必须从天津搭乘外国轮船,到青岛后再经胶济线、津浦路南段、陇海路,平汉路去往长沙。敌寇凶残,兵荒马乱,旅途艰险,困难重重。为了能够帮助大家尽快离开天津,脱离虎口,办事处需要想尽一切办法安排食宿,购买船票,这些具体事宜都是由熊大缜处理,是他一次次化解困难,是他一回回迎来送往。那段时间里究竟有多少清华人在他的帮助下踏上旅途,现在已无法精确统计。但从许多人的回忆中总能看到“小熊”“大缜”的影子。

在现存清华史料中,我们可以看到一封1937年10月初从天津发到长沙的《熊大缜报告李辑祥等行期》的电报,极具代表性,全文如下:

长沙下麻园岭(22号)梅月涵先生:筱韩、仙洲、荫章灰离津;逖生、化成、明之、筱孟、约翰、继善铣离津。大缜。

熊大缜给梅贻琦的电报稿(1937年10月)

这封电报告知长沙的梅校长:李辑祥(筱韩)、刘仙洲、朱荫章、浦薛凤(逖生)、王化成、王裕光(明之)、孙国华(筱孟)、马约翰、陈继善等9位教师,分别将在10日(灰日)和16日(铣日)离津。提前预告行期是为了使校方掌握动态,以便安排到校教师的教学与生活。在浦薛凤的南迁回忆中,他曾这样记载,“盛京轮原定十六开驶,但再三延期。迟至十八日始启碇”。这与电报的信息相互印证,只不过实际离津日期被推迟了两天。

请注意,当时这些教师都是只身一人去往陌生的异乡,而他们与仍在北平家眷间的“报平安”任务也成为临时办事处的日常。仍是浦薛凤告诉我们,当他们一行人经过9天日夜奔波,于10月27日抵达长沙下榻旅馆后,他即刻“发电二:一致(天津)企孙托转各眷属,一致常熟双亲,报告托庇安抵湖南省垣”。

(二)总揽清华平津善后事务

其实,支应清华师生南下,只是临时办事处明面上的主要工作,叶企孙还有一项更重要的任务,是协同在北平的张子高(1886-1976)教授,全面负责留平人员,经费管理和和校产保护工作。

叶企孙在天津清华同学会(1937年)

北平沦陷后,清华设立了由45人组成的“校产保管委员会”,虽自成独立系统,但其后期人事安排是由叶企孙负责决定。这一点由1938年2月7日清华在长沙举行的第十二次校务会议的决议得到明确:“一、(略);二、函请叶企孙先生,就北平本校保管人员任职情形全权酌定应令继续担任保管人员名单,其余应给资遣散。”1938年4月19日,第十三次校务会议又确认,“追认叶企孙先生在津所定北平本校保管员处置办法”。

财务与经费管理是校产善后管理中的重要部分。清华善后过程中究竟花了多少钱,尚未看到相关研究。但根据现有的相关史料,可以清晰看到叶企孙在“管钱”“管物”两方面的工作。

1.1937年11月19日,叶企孙函告(长沙)梅贻琦校长,“一(略);二、保管会之用款报告于后:九至十一月共二万零十五元,其后每月约五千三百五十元(详略);三、保管之款尚有五万二千余元;四、自九月迄今,津方共收到京湘汇款二万七千元,内有六千借给北大,津方共用去约一万六千元,余款约有五千元,债均已还清”。

2.1938年6月3日,在第十四次校务会议(昆明)上梅校长报告,“据叶先生报告,本校留存北平之校款,截至四月半止,尚存三万八千五百余元”。

3. 1938年6月17日,第十五次校务会议(昆明)议决,“一、……本校发给留平教授维持费,以发至本年七月份为止。二、本校留平各保管员……现尚实际担当保管职务者,仍照前发给维持费,并保障将来回校服务机会,其人数由叶企孙、张子高两先生酌定。三、(略)。四、本校现存平款项尚有四万余元,应保留在平之保管费用外,余款请张、叶两先生视当地情形酌量南调。五、各系存平仪器,请叶、张两先生商同各系同人,嘱存件公司设法运(香)港。六、本校移存北平城内之档案簿册现已运津,其主要文件及总结账簿,可设法抄写副本寄滇,余件均暂存津市,在张叶两先生南下前另酌托人照料”。

在将近90年之后,透过这些繁琐事项和枯燥的数字,我们可以感知,清华在遭受伤筋动骨般的劫难,经过短时间的慌乱之后,很快恢复有效的领导力,凭借广大师生的爱国情怀和优良素质,迅速投入战时教育状态。这不仅是中国知识阶层在国难当头时充分体现出的担当精神,也是后来“西南联合大学”八年艰苦办学,创造世界教育史上伟大奇迹的基本原因。而那些由叶企孙所作的具体组织工作,正是他为“科学救国,全民抗战”添加的独特注解。

三、临时办事处变身秘密联络点

1938年春天,就在天津临时办事处的工作渐近尾声之际,一场意外的变故在清华同学会悄然发生,戈登道27号悄然变身为一处抗日秘密联络点。而谁都不会料到,叶企孙、熊大缜等人的命运也将由此发生改变。

(一)熊大缜投身八路军

原来,随着平津沦陷,日寇沿津浦、平汉铁路线大举南侵,无暇顾及冀中腹地。中国共产党紧紧抓住这一战略时机,联合部分东北军爱国官兵,与抗日人民武装一起,于1937年秋开始在冀中平原上创建敌后抗日根据地。

冀中抗日根据地示意图

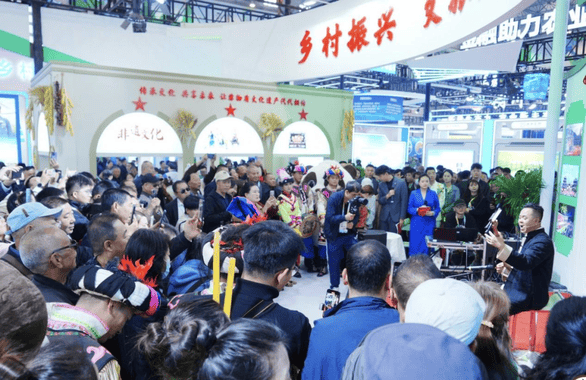

由于根据地急需医疗、通讯、军工等各类专业人才的加入,平津地区的地下党组织开始在北平、天津、保定等地的大专学校“朋友圈”里,积极联络、动员爱国知识分子去根据地参加抗日工作。

曾长期担任北平地下党负责人的辅仁大学助教张珍(1909-2004),利用其人脉关系寻找可能的对象,其中一位就是1932年由辅仁转学清华化学系的孙鲁,而孙鲁当时正患病不能前去,就在1938年春节利用回天津过年的机会,到清华同学会找到了此前本就认识的熊大缜,动员其去冀中参加抗日。熊大缜经过几天的考虑,决定前往。

叶企孙对此记忆深刻,他的回忆是,“1938年春节后,有一天,熊突然告吾,他已决定要到冀中去,帮助那里的人民武装抗日……吾是不赞成他去的,但因事关抗日,吾无法极力劝阻他”。就这样,熊大缜几天后动身了,“吾只送他到同学会门口,没有看到带路的人”。

1938年4月,八路军冀中军区成立,领导机关共设“司、政、供、卫”四大部。熊大缜投笔从戎后改名“熊大正”,不久他就表现出很强的工作能力,遂被任命为“供给部长”。

关于这段历史,当年的冀中军区司令员,开国上将吕正操(1904-2009)在其晚年回忆录中有很详细的记述,对“熊大正”的贡献给予很高评价,说“他领导供给部,无论是在军工生产工作,还是从平津输送军需物品,都做出了显著成绩”。

摘自《冀中抗日根据地斗争史》(河北省委研究室编著)

无独有偶,在1939年9月《清华校友通讯》的“校友调查——服务前线的校友”栏目中,竟也非常明确地记载着:熊大缜,在冀中游击区供给部。看到这条历史信息,我多少有些诧异!原来,熊大缜去冀中参加抗日的事情在当年的清华校友圈里不是公开的“秘密”。而大家万万没想到的是,那个曾经闻名于清华园的“小熊”为了抗战,其实已在1939年夏天以极其壮烈的方式殉难于冀中平原!

《清华校友通讯》中的有关记载(1939年9月)

(二)叶企孙秘密支持冀中抗战

熊大缜去冀中后,叶企孙自称起初十几天“神思郁郁,心情茫然”,但到后来他选择主动协助熊大缜工作,清华临时办事处亦悄然变身为抗日秘密联络点和中转站。直到后来秘密活动引起日寇察觉,叶企孙才于1938年10月5日撤离天津去昆明。

熊大缜每次到天津筹措物资,都回到戈登道27号落脚。在这里,叶企孙安排清华化学系研究生林风(1911-2018)研制烈性炸药,制作地点是在清华早期毕业生杨锦魁(1913级)在英租界里开办的“宝华油漆厂”。为了解决冀中军区急需的无线电收发报机,叶企孙还与原天津电报局局长王若僖(1895-1946)建立联系,由其提供元器件,并派人秘密装配发报机,“装配地点在清华同学会三楼”(叶企孙语)。

在叶企孙和熊大缜的协同组织下,一批清华师生先后到冀中根据地参加抗日工作,这其中就包括清华物理系的仪器管理员阎裕昌(门本中)清华机械系技士胡同霖(胡大佛),汪德熙、李琳(李广信)、葛庭燧、张瑞清等人。其中,阎裕昌在1942年“反扫荡”中英勇牺牲。

阎裕昌(1896-1942)

吕正操将军对阎裕昌(门本中)印象极为深刻:“他是爆炸队研究室的主要负责人,原是清华大学的技术员,到根据地后有人叫他门技师,有人叫他工程师。(后来他不幸被俘虏)敌人把他残杀了。门本中同志在敌人面前坚贞不屈,是中国爱国知识分子的一个典型人物。他为冀中区和晋察冀边区的军工生产贡献出了自己的一切。”

阎裕昌的革命烈士证书(1983年)

四、戈登道27号如今在哪里

因为叶企孙,因为熊大缜,因为当年发生在这里的秘史逸闻,“戈登道27号”对于清华大学,对于天津,都有了不寻常的历史意义。当我领悟到这一点后,当然特别想知道这个特别的地标到底在哪里?

风云变幻,时过境迁。寻找“戈登道27号”不可避免地遇到两个问题:一是当年的房子还在吗?二是这处房产现在如何?

(一)当年的房子还在

回顾天津近代史,中国政府于1945年11月收回已建立80余年的英租界主权,并更改原来带有殖民主义色彩的路名,“戈登道”被重命名为“湖北路”,至今未再变更。那么,原来的“戈登道27号”房产是否还在?地址是否原封不动换成“湖北路27号”呢?

湖北路两处建筑位置对比示意图

确定房产是否还在,最直接的办法是查询公安、市政、房地产等政府管理部门的历史档案,但经过多方努力尚无结果。再一个困难是至今没有见到戈登道27号的的老照片,或者当年的相关地图标注。

湖北路13-19号楼(现状)

于是只能采取“反证法”,根据亲历者回忆中的“临街”“大体育场”“三层楼”“外加地下室”,还有进门要“走上十几级台阶”等特征关键词,进行实地勘察。2024年4月24日,经过我的实地比对,发现只有“湖北路13-19号”的建筑形式与特征完全符合,且在周边建筑中具有唯一性。由此可推定,当年的清华天津同学会就设在这幢建筑中。而现在的“湖北路27号”是天津艺术研究所,无论是位置,还是建筑形态都不符合比对要素,故可以排除。

(二)4个门牌号哪一个对应“27号”

经过反复观察发现,“湖北路13-19号”原来是一幢带凸窗的英国维多利亚式联体建筑,由4个独立单元,2-2对称组合而成,每个门牌号独门独户,从地下室到三层共有四层空间,内部至少有7个房间。问题来了,13、15、17、19四个门牌号哪一个对应当年的“27号”呢?

湖北路13-19号楼的凸窗(局部)

阎裕昌烈士当年不止一次到过“戈登道27号”,根据其后代的相关回忆与描述,清华同学会进门后“一楼右手第一间临街是会议室”。这个特征符合建筑最右面19号单元的特征,而最左面13号单元在建筑平面上是(左手)反向的。

湖北路建筑的卫星位置示意图

结合近年来天津“五大道”历史风貌区的相关研究成果,我们基本可以认为当年的“戈登道27号”就是如今的“湖北路19号”,当然更希望能有确凿的历史档案资料给予结论支撑或者修正。

五、结论

关于天津湖北路上这座英式建筑的变迁,至今我们尚未知晓详情。但其寿命,即使从1933年清华同学会驻在这里起算,也已经有近百年的历史。可以确定的事,从1937年秋天开始,这里曾经演绎了一段足以使其青史留名的抗战传奇。

今天,我们探究发生在88年前发生在天津的一段清华秘史,源于对历史应有的尊重,源于对所有为抗战胜利作出牺牲与贡献的英雄和普通人相同的敬仰。在追寻、挖掘历史真相中,汲取文明与进步的能量,我们孜孜以求,乐此不疲。惊喜,或许明天又会出现……

(2025/8/16 修订于上海)

主要参考资料:

1. 虞昊、黄延复,《中国科技的基石》,2000年版

2. 吴宓,《吴宓日记》,1998年版

3. 浦薛凤,《浦薛凤回忆录》,2009年版

4. 吕正操,《吕正操回忆录》,1988年版

5. 沈亚明,《沈仲章与居延汉简——从北平到天津》,2023年版

作者简介

袁帆,清华大学建筑工程系1975级校友,人生多有跨界,兴趣爱好广泛,文笔朴实耐看。退休后专注于文史研究,多篇成果被国家级、省市级以及清华大学媒体刊发。2023年,被清华大学档案馆、校史馆聘为“清华史料和名人档案征集工程”特邀顾问。

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...