2025精准资料免费提供:全面释义、解释与落实及警惕虚假宣传

随着科技的飞速发展,信息传播的速度也在不断加快,尤其是在互联网时代,人们获取信息的途径变得越来越多样化。在这种信息流通速度加快的背景下,关于“2025精准资料免费提供”这一概念的讨论开始受到广泛关注。随着相关信息的增多,虚假宣传的问题也愈加严重,如何在这片信息海洋中甄别真假,保护自身权益,成为了当下社会的一大难题。本文将全面探讨“2025精准资料免费提供”的含义、解释以及落实的方式,并指出在这一过程中需要警惕虚假宣传。

一、2025精准资料免费提供的含义与解释

“2025精准资料免费提供”这一概念,表面上看似是对未来某一时期精准、权威的资料或信息资源的承诺,意在通过“免费提供”来吸引公众关注并促使参与。这一提法在各类广告、营销方案甚至是政府、企业的推广计划中经常出现,主要是指在2025年及以后的某一阶段,将有一套被认为是“精准”且具有高价值的信息资源,能够满足社会各界的需求。

所谓的“精准资料”,并非指某个具体领域或行业的专有资料,而是更广泛的对于“数据”的一种笼统表述。例如,政府发布的政策文件、科研机构的最新研究成果、企业的市场分析报告等等,都有可能被打上“精准资料”的标签。在这种情况下,如何界定“精准”二字成为了关键。一般来说,精准资料应具备以下几个特点:

- 权威性:资料来源必须来自可靠的官方渠道或知名机构。

- 时效性:资料必须是最新的,具有现实意义。

- 可操作性:资料不仅仅是理论层面的,而是具有实际应用价值。

二、2025精准资料免费提供的落实

要落实“2025精准资料免费提供”的概念,首先需要确保所提供的资料具备一定的实际价值和广泛的受众群体。为了保障信息的准确性和透明度,相关机构或企业需要进行严格的审核和甄别,确保资料来源的真实性,避免夸大或虚构信息的现象。

落实这一计划的方式通常有以下几种:

- 政府或行业组织主导:通过政府或行业组织发布权威报告,并且在正式渠道上免费公开,确保资料的透明和可信度。

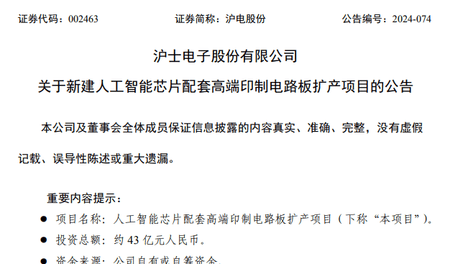

- 技术平台支持:借助大数据技术与人工智能算法的支持,帮助筛选和整理精准资料,从而实现更广泛的数据共享。

- 合作机制建立:通过各大科研机构、大学以及行业协会的合作,形成强有力的资料生产和发布机制,确保信息的质量和科学性。

值得注意的是,尽管相关机构有意提供精准的资料,如何确保这些资料的及时更新、全面覆盖以及不被篡改,依然是一个挑战。因此,落实这一计划不仅仅是一个技术问题,更多的是一个制度和管理的问题,如何保证信息提供者的责任落实以及公众的信任,是推动此项计划成功的关键。

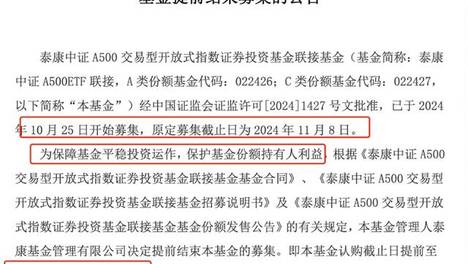

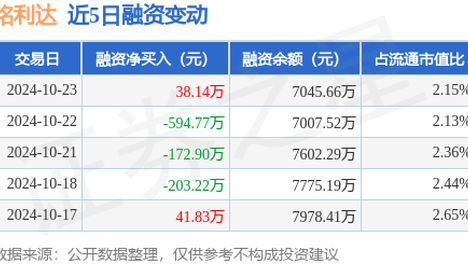

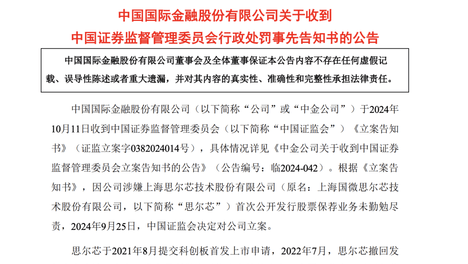

三、警惕虚假宣传

在“2025精准资料免费提供”这一概念的实际推广过程中,虚假宣传无疑是一个必须警惕的问题。随着信息化程度的提升,各种未经证实的虚假宣传泛滥,假借“精准资料免费提供”的幌子进行误导和欺诈,已经成为社会关注的焦点。

虚假宣传往往具有以下几个特征:

- 信息来源不明确:有些虚假宣传会故意模糊资料的来源,宣称“来自权威机构”,但却没有明确的出处。

- 夸大资料价值:虚假宣传会把某些普通的、已经公开的资料包装成“精准资料”,并以“免费提供”的方式吸引关注,实则为了推销某种产品或服务。

- 过于美好的承诺:许多虚假宣传往往会给出一些看似非常吸引人的承诺,例如“独家资料”,“100%准确预测”,这些承诺大多数是不切实际的。

四、如何防范虚假宣传

为了更好地防范虚假宣传,公众在面对相关信息时需要保持高度的警惕,并采取以下措施:

- 核实资料来源:首先,要对提供资料的来源进行核实,确认其是否来自正规渠道或权威机构。如果一个信息来源不明,甚至没有明确的发布方,则应该提高警惕。

- 查证资料真实性:对于某些看似精准的资料,公众可以通过其他途径进行交叉验证,查看是否有相关的公开文件或第三方机构的背书。

- 警惕过度承诺:虚假宣传往往伴随着过度的承诺,公众在看到诸如“百分之百准确”的宣言时应当保持理性思维。没有任何资料可以做到百分之百准确,因此这些承诺本身就是一个警示。

- 加强自我保护意识:在面对免费提供资料的情况下,公众要谨防个人信息被不当使用或泄露。很多虚假宣传活动会要求提供过多的个人信息,以此为手段进行数据收集和不法行为。

五、总结

随着“2025精准资料免费提供”这一概念的不断发展,信息社会中的公众无疑将受益于越来越丰富、精准的数据资源。虚假宣传的泛滥也让这一概念的实施面临巨大的挑战。为了避免虚假信息的侵害,政府和企业需加强对信息的监管与审核,公众也应增强信息甄别的能力,避免盲目相信所谓的“精准资料”。只有在各方共同努力的基础上,才能确保“2025精准资料免费提供”这一目标的顺利实现,真正为社会各界提供有价值、有意义的精准数据。

江门市政府门户网站

江门市政府门户网站

粤公网安备

44070302000670

粤公网安备

44070302000670

18627

18627 71

71

37

37

57192

57192 11

11

64163

64163 47

47

32560

32560 47

47

26363

26363 41

41

36335

36335 39

39

42579

42579

55262

55262 72

72

76638

76638 80

80

67045

67045

51295

51295

14075

14075 14

14

39624

39624 87

87

71907

71907 54

54

58318

58318 82

82

13083

13083 79

79

39

39

18

18

76737

76737 27

27

25917

25917 35

35

68486

68486 35

35

42416

42416

51010

51010 32

32

16919

16919

12290

12290

15897

15897

35687

35687 72

72

70015

70015 71

71

51593

51593 60

60

80981

80981 74

74

66245

66245 11

11

39866

39866 77

77

47056

47056 57

57

20787

20787 69

69

19035

19035 83

83

53496

53496

84534

84534 80

80

60922

60922 66

66

19641

19641

17

17

75186

75186 57

57

38520

38520 50

50

14276

14276 35

35

69440

69440 36

36

11202

11202 22

22

89578

89578 21

21

60968

60968 31

31

27727

27727 39

39

75490

75490 61

61

33721

33721 40

40

51928

51928 71

71

50463

50463