您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

10467

10467

42

2025-08-20 17:09:16

42

2025-08-20 17:09:16

22010

22010

60

2025-08-20 17:09:16

60

2025-08-20 17:09:16

57323

57323

88

2025-08-20 17:09:16

88

2025-08-20 17:09:16

26720

26720

36

2025-08-20 17:09:16

36

2025-08-20 17:09:16

11689

11689

77

2025-08-20 17:09:16

77

2025-08-20 17:09:16

17390

17390

81

2025-08-20 17:09:16

81

2025-08-20 17:09:16

77590

77590

33

2025-08-20 17:09:16

33

2025-08-20 17:09:16

84064

84064

55

2025-08-20 17:09:16

55

2025-08-20 17:09:16

68786

68786

34

2025-08-20 17:09:16

34

2025-08-20 17:09:16

89765

89765

69

2025-08-20 17:09:16

69

2025-08-20 17:09:16

83994

83994

62

2025-08-20 17:09:16

62

2025-08-20 17:09:16

71426

71426

16

2025-08-20 17:09:16

16

2025-08-20 17:09:16

12241

12241

30

2025-08-20 17:09:16

30

2025-08-20 17:09:16

87472

87472

61

2025-08-20 17:09:16

61

2025-08-20 17:09:16

14502

14502

90

2025-08-20 17:09:16

90

2025-08-20 17:09:16

54814

54814

86

2025-08-20 17:09:16

86

2025-08-20 17:09:16

40813

40813

54

2025-08-20 17:09:16

54

2025-08-20 17:09:16

69241

69241

16

2025-08-20 17:09:16

16

2025-08-20 17:09:16

84326

84326

85

2025-08-20 17:09:16

85

2025-08-20 17:09:16

14110

14110

17

2025-08-20 17:09:16

17

2025-08-20 17:09:16

83750

83750

62

2025-08-20 17:09:16

62

2025-08-20 17:09:16

35089

35089

15

2025-08-20 17:09:16

15

2025-08-20 17:09:16

51778

51778

58

2025-08-20 17:09:16

58

2025-08-20 17:09:16

22474

22474

23

2025-08-20 17:09:16

23

2025-08-20 17:09:16

63186

63186

23

2025-08-20 17:09:16

23

2025-08-20 17:09:16

64303

64303

65

2025-08-20 17:09:16

65

2025-08-20 17:09:16

11211

11211

82

2025-08-20 17:09:16

82

2025-08-20 17:09:16

56481

56481

35

2025-08-20 17:09:16

35

2025-08-20 17:09:16

61784

61784

90

2025-08-20 17:09:16

90

2025-08-20 17:09:16

57589

57589

37

2025-08-20 17:09:16

37

2025-08-20 17:09:16

53815

53815

48

2025-08-20 17:09:16

48

2025-08-20 17:09:16

66137

66137

25

2025-08-20 17:09:16

25

2025-08-20 17:09:16

46252

46252

69

2025-08-20 17:09:16

69

2025-08-20 17:09:16

51416

51416

57

2025-08-20 17:09:16

57

2025-08-20 17:09:16

88911

88911

40

2025-08-20 17:09:16

40

2025-08-20 17:09:16

33263

33263

14

2025-08-20 17:09:16

14

2025-08-20 17:09:16

34836

34836

75

2025-08-20 17:09:16

75

2025-08-20 17:09:16

26571

26571

68

2025-08-20 17:09:16

68

2025-08-20 17:09:16

75324

75324

65

2025-08-20 17:09:16

65

2025-08-20 17:09:16

78367

78367

10

2025-08-20 17:09:16

10

2025-08-20 17:09:16

56420

56420

40

2025-08-20 17:09:16

40

2025-08-20 17:09:16

13914

13914

68

2025-08-20 17:09:16

68

2025-08-20 17:09:16

70718

70718

39

2025-08-20 17:09:16

39

2025-08-20 17:09:16

45385

45385

34

2025-08-20 17:09:16

34

2025-08-20 17:09:16

80994

80994

48

2025-08-20 17:09:16

48

2025-08-20 17:09:16

53396

53396

28

2025-08-20 17:09:16

28

2025-08-20 17:09:16

40900

40900

39

2025-08-20 17:09:16

39

2025-08-20 17:09:16

54755

54755

26

2025-08-20 17:09:16

26

2025-08-20 17:09:16

57123

57123

58

2025-08-20 17:09:16

58

2025-08-20 17:09:16

37422

37422

43

2025-08-20 17:09:16

43

2025-08-20 17:09:16

37640

37640

18

2025-08-20 17:09:16

18

2025-08-20 17:09:16

52161

52161

36

2025-08-20 17:09:16

36

2025-08-20 17:09:16

70948

70948

20

2025-08-20 17:09:16

20

2025-08-20 17:09:16

81570

81570

68

2025-08-20 17:09:16

68

2025-08-20 17:09:16

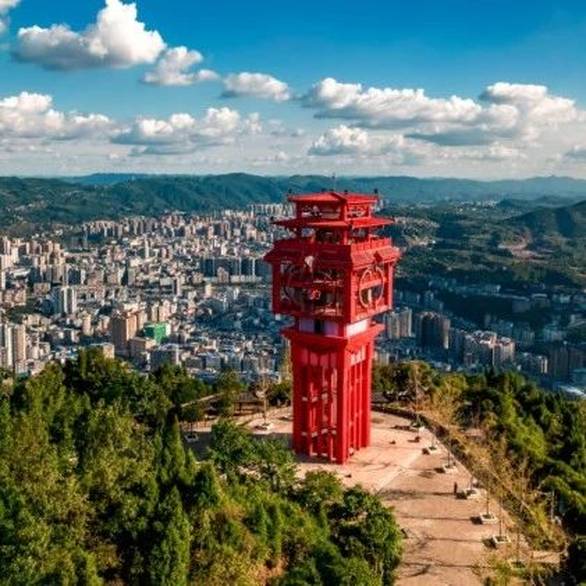

| 西藏各族儿女像石榴籽一样紧紧抱在一起xi zang ge zu er nv xiang shi liu zi yi yang jin jin bao zai yi qi | 88天天前 |

| 永远跟党走,创造更美好生活 | |

| 到时打脸时候你是跪下还是自杀?未战先怯,打起仗来你这种人就是汉奸走狗!dao shi da lian shi hou ni shi gui xia hai shi zi sha ?wei zhan xian qie ,da qi zhang lai ni zhe zhong ren jiu shi han jian zou gou ! | 29天天前 |

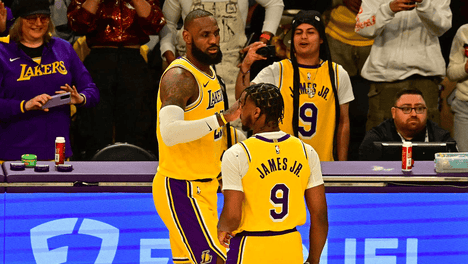

| 这批男篮球员打的有血性,值得期待 | |

| 十年来,中国男篮获得两个亚洲冠军,一个亚洲亚军,一个亚洲第8名,请看:2015年男篮亚洲杯,主教练宫鲁鸣率队全胜夺得亚洲冠军。2018年亚运会,主教练李楠率队全胜夺得男篮亚洲冠军。2022年亚洲杯主教练杜锋率队夺得亚洲第8名(耻辱)。2025年男篮亚洲杯,主教练郭士强率队夺得亚洲亚军。shi nian lai ,zhong guo nan lan huo de liang ge ya zhou guan jun ,yi ge ya zhou ya jun ,yi ge ya zhou di 8ming ,qing kan :2015nian nan lan ya zhou bei ,zhu jiao lian gong lu ming lv dui quan sheng duo de ya zhou guan jun 。2018nian ya yun hui ,zhu jiao lian li nan lv dui quan sheng duo de nan lan ya zhou guan jun 。2022nian ya zhou bei zhu jiao lian du feng lv dui duo de ya zhou di 8ming (chi ru )。2025nian nan lan ya zhou bei ,zhu jiao lian guo shi qiang lv dui duo de ya zhou ya jun 。 | 32天天前 |

| 爷是你野爹,傻狗 | |

| 把这厮抓起来ba zhe si zhua qi lai | 41天天前 |

| 就是,不像周琦、赵继伟等人只能内战,外战就拉希摆烂!不敢冲击内线,怕对抗,动不动就因伤躺平! | |

| 跪久了起不来了gui jiu le qi bu lai le | 41天天前 |

| 这个奴才跪久了起不来了 | |

| 点赞dian zan | 53天天前 |

| 相比之下,男篮在天男足在地! | |

| 排面pai mian | 60天天前 |

| 篮协及球员所属俱乐部除了给于宣传鼓励也应该物质重赏全体班子!让所有中国篮球人知道国家队才是最大金子号舞台,离开这个平台你什么也不是,很快被篮球忘记! | |

| 男篮是非常棒的。可是新闻联播有人看吗?哪来的排面!nan lan shi fei chang bang de 。ke shi xin wen lian bo you ren kan ma ?na lai de pai mian ! | 71天天前 |

| 别再吹了,我可以断定,这只男篮还是进不去奥运会,等着再别打脸!亚洲杯只是各国考察新人的一项比赛而已,还真把自己当回事了 | |

| 应该!血性将土!ying gai !xue xing jiang tu ! | 34天天前 |

| 斯基顽强抵抗防守未果,愤而辞职,换酋,事成 | |

| 猪狗不如的东西zhu gou bu ru de dong xi | 57天天前 |

| 怎么感觉是二战慕尼黑会议的翻版 | |